Ответы к стр. 54 — 63

? с. 54

— Сначала прочитайте первые три строчки былины, — сказала Евдокия Васильевна. — Старайтесь читать нараспев, делая ударение на выделенных слогах. Паузы делайте там, где стоят наклонные чёрточки.

— Ну что ты, Маша, подвываешь! — рассмеялся Петя Захаров, слушая, как Маша читает отрывок из былины.

— Былины пелись, — заступилась за Машу Евдокия Васильевна. — И Маша старается это передать при чтении!

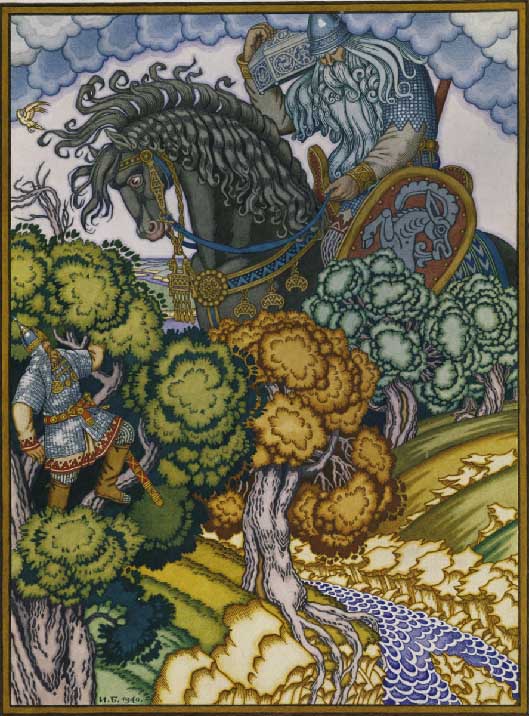

Чтение былины «Илья Муромец и С оловей-разбойник» включает работу с Толковым словарём: необходимо выяснить значение слова «заутреня». Такие слова, как «пехотой», «покляпый», «сыть», «косица», объяснены в сносках внизу соответствующих страниц.

Следует учесть, что читать былины современному человеку довольно сложно. Пользуйтесь советами учебника: читайте нараспев, не торопясь, делайте ударение на выделенных слогах, а паузы — в специально указанных местах. Ремарка Пети Захарова и ответ Евдокии Васильевны приведены с целью подбодрить, помочь прочитать былину.

— Именно потому что они пелись, в тексте для связки часто повторяются предлоги, — сказал Сергей Александрович.

А ты заметил(а) повтор предлогов? А повтор начала строк?

Сумеешь нараспев прочитать весь отрывок? Главное, не торопись!

Обратите внимание на повтор предлогов и строк («Из того ли то / из города / из Мурома, // Из того ли села / из Карачарова…»). Такая особенность былины помогает читать текст плавно, нараспев.

? с. 56

— Найдите в этом отрывке такие подробности, которых НЕБЫВАЕТ в сказке, а именно конкретные географические названия мест.

Ты тоже выполни задание Сергея Александровича.

Как уже говорилось выше, былина сочетает в себе и черты сказки, и отголоски исторических событий. Сказочно то, что главный герой, «удаленький дородный добрый молодец» Илья, обладает сверхъестественной силой и скоростью передвижения («Он стоял заутреню во Муроме, / А к обеденке поспеть хотел во Киев-град // Как подъехал он ко силушке великой, / Как он стал её конём топтать да стал копьём колоть, / А и побил он эту силу всю великую!»). Тем не менее сказочный герой действует не в сказочном, а в реальном географическом пространстве: в повествовании упоминаются конкретные города Муром, Киев, Чернигов, село Карачарово. Как известно, для сказки с её условным, сказочным миром такие реальные подробности не характерны — это особенность былины.

— Жители Чернигова объяснили Илье, что на Киев есть две дороги: короткая (прямая) и длинная (в обход), — пересказал продолжение былины учёный. — Они посоветовали Илье ехать длинным путём, потому что по прямой дороге никого не пропускает Соловей-разбойник.

Как ты думаешь, послушался ли Илья этого совета? Прочитайте ещё один отрывок из былины и проверьте своё предположение.

Подумайте, послушался ли (и мог ли послушаться) совета жителей Чернигова Илья Муромец? Мог ли удалой былинный герой проявить трусость и поехать длинным путём, в объезд? (Нет.)

? с. 58

Что же случилось с природой от соловьиного посвиста? Подтверди, что в былине используется приём преувеличения. С помощью какого приёма в былине передаётся ласковое отношение к богатырю и ко всему, что с ним связано, что его окружает? Найди приметы народного юмора в том, как Илья общается со своим конём.

Чтобы подчеркнуть ужасающую мощь Соловья-разбойника, а также молодецкую удаль богатыря Ильи, в былине используется приём преувеличения: «Засвистал тут Соловей по-соловьему, / Закричал злодей-разбойник по-звериному: / Как все травушки-муравы заплеталися, / А лазóревы цветочки осыпалися, / Тёмны лесушки к земле все приклонялися…». Подумайте, с какой целью в былине используется этот приём. Вспомните, что былины — это героические песни. С помощью приёма преувеличения подчёркивалась смелость и доброта положительных героев, сложность тех испытаний и преград, которые им пришлось преодолевать, а также зловещая сила отрицательных героев.

Илья Муромец в былине ласково назван «старым казаком»; руки у него «белые»; вещи, принадлежащие богатырю, упоминаются с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «А как старый-то казак да Илья Муромец / Берёт плеточку шелкóвую в белу руку… / Он берёт-то свой тугой лук разрывчатый, / Во свои берёт во белы он во ручушки, / Он тетивочку шёлковую натягивал, / И он стрелочку калёную накладывал…».

Илья бранит коня за то, что тот начал спотыкаться и отступать от ужасного свиста Соловья-разбойника: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок! / Что же ты об кочки, собака, спотыкаешься? / Не слыхал ты что ли пóсвисту соловьего, / Не слыхал ты что ли пóкрику звериного, / Не видал ли ты ударов богатырских?». Как вы считаете: по-настоящему ли разозлился на коня богатырь, или подобным образом он подбадривает, подзадоривает и коня, и себя? В самом ли деле Илья желает коню зла, хочет побить его? В древние времена лошади были больше чем средством передвижения: они были и преданными друзьями, и спасителями своих хозяев-воинов; зачастую от быстроты и выносливости коня зависела жизнь и свобода воина. Хороший хозяин сначала всегда поил коня, а уже затем пил сам; на ночлег прежде устраивал коня и т. д.

Смогжете ли вы обнаружить примеры народного юмора? «Что же ты об кочки, собака, спотыкаешься? / Не слыхал ты что ли пóсвисту соловьего, / Не слыхал ты что ли пóкрику звериного…» (богатырь издевается над Соловьём-разбойником, говорит, что ничего особенного в его кошмарном свисте нет). «Не видал ли ты ударов богатырских?» — Илья намекает, что его кнут гораздо страшнее любого разбойничьего свиста.

Прочитай несколько раз выделенное цветом четверостишие: постарайся передать напевность былины. К повтору какой части речи прибегает рассказчик?

Прочитайте строки, маркированные жёлтым цветом. Легко ли удаётся передать плавность, певучесть былинного сказа? Без повторяющихся предлогов и частиц «ко», «да», «ли» было бы так же легко прочитать эти строки нараспев, словно песню? «Подъезжает он ко речке ко Смородине, / А ко той ли он ко Грязи да ко Чёрной, / А ко той ли ко берёзе да покляпой, / К тому славному кресту ко Леванидову».

? с. 61

Подтверди, что Соловей-разбойник в былине — это и человек-пленник, и одновременно чудо-юдо — получеловек-полуптица.

То, что Соловей-разбойник — человек-пленник, нетрудно заключить из его внешнего вида: Соловей-разбойник связан по рукам-ногам, следовательно, у него есть и руки, и ноги. Ведёт себя разбойник вполне

достойно: княжеских приказов не слушается («Не ты меня с бою брал, не тебе мне приказывать»), а подчиняется лишь Илье. Богатырь Илья обращается к нему, несмотря на то, что он враг, уважительно, по имени-отчеству: Соловей Рахманович — имя вполне человеческое. Соловей ест и пьёт то же, что и богатыри на пиру у князя Владимира: «сладкое вино, пиво горькое, мёд хмельной да калач крупитчатый». Вместе с тем Соловей-разбойник — сказочный персонаж, чудо-юдо с чертами птицы. Он умеет «свистеть по-соловьиному, рычать по-звериному». Обратите внимание ребят на те строки, в которых Илья Муромец пленил разбойника и везёт его с собой в Киев: «Мимо гнёздышка повёз да соловьиного…». Таким образом, Соловей-разбойник и человек-пленник, и чудо-юдо — получеловек-полуптица.

Как в былине показано превосходство Ильи Муромца над дружинниками князя Владимира и над самим князем?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо найти в тексте, как ведут себя дружинники — например, Алёша Попович (высокомерно, надменно; не выслушав, в чём дело, обзывает Илью деревенщиной, нахалом и лжецом, требует, чтобы того прогнали из дворца). А сам князь Владимир? Конечно, он не бранится и не выносит скоропалительных решений, но уважения своим поведением он тоже не вызывает — Соловей-разбойник его не слушается, князь прячется от соловьиного свиста за «крестьянским кафтаном» Ильи; увидев разрушительные последствия свиста, не может достойно наказать разбойника: «Сам князь Владимир еле живой стоит, шатается, у Ильи под кафтаном прячется».

Теперь посмотрите, как ведёт себя Илья Муромец. Бранится ли он с Алёшей Поповичем? (Нет, Илья его не замечает). Он ведёт себя спокойно, почтительно по отношению к князю Владимиру и княгине Апраксии, но с достоинством (поклонившись, разговаривает лишь с князем). Илья приказывает не только Соловью-разбойнику, не только княжеским слугам («Дайте Соловью чару сладкого вина в полтора ведра» и т. п.), он указывает и самому князю, как тому следует поступать.

— Так какой же он, былинный герой? — спросила Евдокия Васильевна. — Должен ли он, как сказочный герой, выходить из дома и встречаться с опасностями? Отличается ли он силой и храбростью? А как он побеждает врага: сам или с помощью волшебных предметов и помощников?

Ты можешь ответить на эти вопросы?

Вопросы Евдокии Васильевны помогают раскрыть общие черты сказочного героя и героя былин, а также найти, чем они отличаются. Как уже говорилось, в былине сильны сказочные моменты: преувеличение, сказочные существа, невероятные приключения, но былина иносказательно повествует о реальных исторических событиях, её герои — исторические личности. Поэтому в былине есть и существенные отличия от сказки — упоминание исторических персонажей и событий, настоящих географических мест.

Как и сказочный герой, герой былины покидает свой дом, встречается с трудностями и опасностями. Былинный герой отличается силой, храбростью и мужеством (таковы многие сказочные герои). Однако, в отличие от сказочного героя, герой былины побеждает врага не при помощи волшебных помощников, а благодаря своей храбрости и силе. Сказка рассказывает о законах общения с волшебным миром или о волшебных предках-животных и о происхождении от них человека; былина же повествует о храбрости богатырей, об их любви к своей земле, о готовности защищать родину до последней капли крови.

Ответы к заданиям. Литературное чтение. Учебник. Часть 1. Чуракова Н.А.